中国是否依然适用?芯片技术“国际化分工协作”再思考

2020-09-25

作者:天高云淡Andi863

来源:EETOP

摘要:芯片技术是人类智慧的结晶,在国际化分工协作的格局下,芯片技术得到了快速发展,人类也因此快速迈入了信息化、智能化社会。特朗普逆历史潮流而动,打乱了这种格局,掀起了对华的科技战、贸易战,目的是通过打压中国高技术产业特别是芯片产业的发展,企图围堵和阻滞中国的发展进程。但实际上他对全球芯片产业链参与各国都造成了伤害,包括卖方和买方,技术提供方和应用方,当然美国也不例外。这迫使我们要认真思考一些问题,什么是理想的“国际化分工协作”?它如何才能稳固、长久?中美是否还能回到以前的合作状态?

一、国际化分工协作的现状

改革开放以来,中国积极参与到全球化的发展进程,中国科技人员和学者走出去,参与国际科技交流与合作;国外科技公司和高科技产品进入中国,与本土应用场景结合,开拓出广阔的中国市场。科技界人来人往,技术和产品不断向市场洼地流动,呈现出一派科技国际化分工协作、互惠互利、良性发展的胜景。2005年美国人托马斯。弗里德曼出版的《地球是平的》成为当时畅销书,作者把开放源代码、服务外包、离岸生产、供应链和搜索技术等新鲜但不陌生的事情编织在一起时,揭示了一个正在发生的深刻而又令人激动的全球化发展趋势。很长一段时期,还流行着科学无国界的说法。

现在看来,在全球科技合作大潮下,我国改革开放前建立的芯片技术研究体系和产业体系受到了一定冲击。我们与全球芯片产业链深度融合后,带来了正反两方面的影响。正面影响是我国芯片应用快速与国际水平接轨,采用国际先进的芯片技术和产品,使我国的信息技术产业快速发展并领跑世界。负面影响是我们放松了基础技术研究和原创技术创新,造不如买,自研不如引进的思想流行,我们逐步形成了对国外芯片技术和产品的依赖。

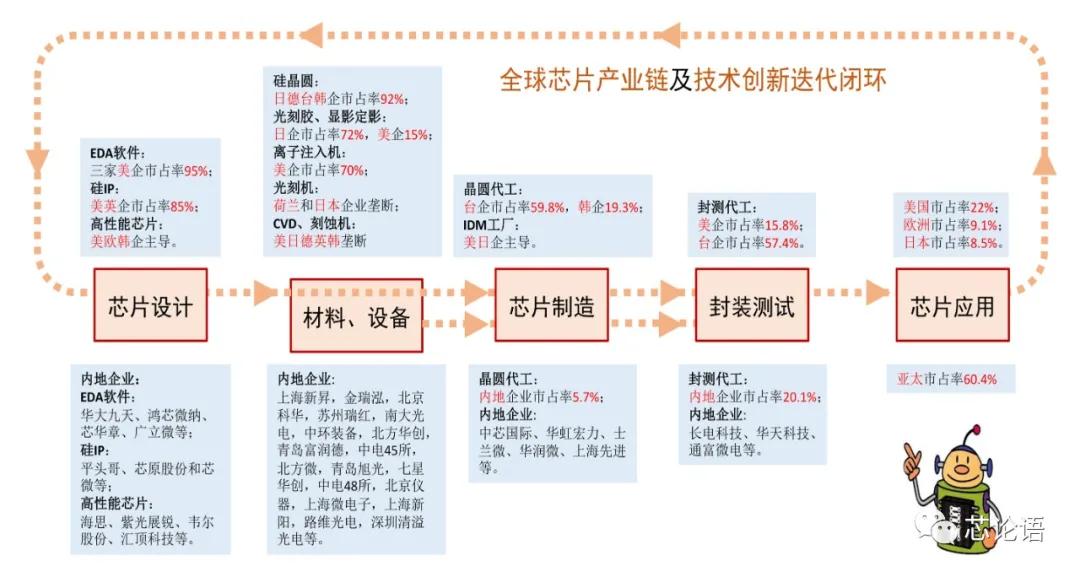

图1.全球化芯片产业链现状

图1是目前全球化芯片产业链示意图。从芯片设计、材料、设备、芯片制造、封装测试,到最后芯片在整机中的应用,全球构建了一条完整的芯片产业链和技术创新迭代闭环。因此,芯片技术和产业发展迅速,并对其它相关产业形成了极强的辐射带动作用。这是全球科研人员和高科技企业共同努力下,形成的全球化分工协作的良好格局。

从图1可以看到,支撑芯片设计的重要技术(包括EDA软件、硅IP、高性能芯片)主要由美国企业主导;材料和设备相关技术主要由美、日、德、荷兰和韩国企业主导;芯片制造的晶圆代工中,大陆企业市占率仅5.7%,其它79.1%由台、韩企业瓜分,IDM工厂以美、日企业为主;封装测试大陆企业市占率达到了20.1%,美、台企业为73.2%;在芯片应用方面,大陆芯片市场规模占全球比例达到60.4%,美、日、欧合计才占39.6%。

所以,目前国际化分工协作的现状有以下特点,一是芯片关键核心技术基本由美国、日本、荷兰、德国、韩国和中国台湾等国家地区把持。二是中国大陆有些公司的芯片设计水平达到了国际水平,但支撑技术却被美国企业把持。三是中国从芯片设计和芯片应用两个环节深度参与了芯片技术的国际化分工协作。

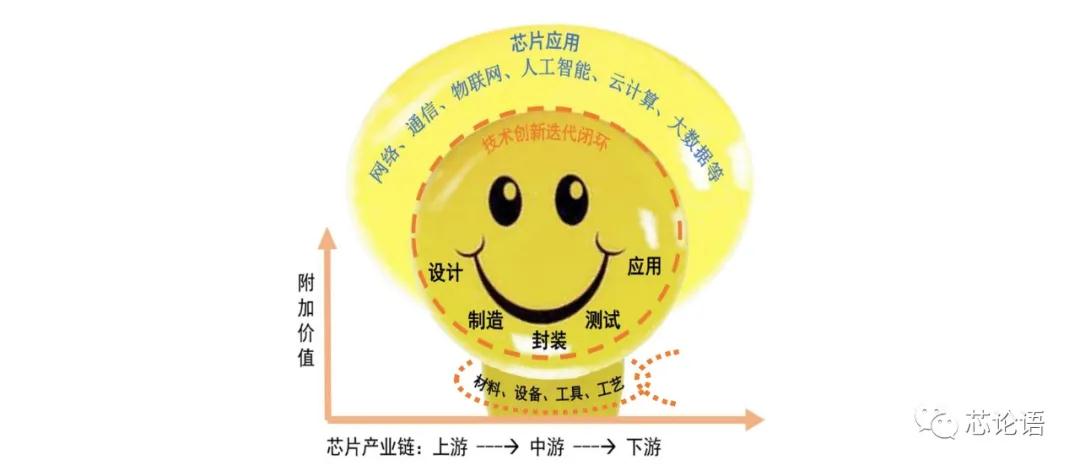

二、芯片产业链的微笑曲线

从全球芯片产业链的微笑曲线看(详见图2),芯片设计和芯片应用是芯片产业链附加价值最高的环节,中国从这两个环节参与国际化分工协作是聪明和经济的自然选择。虽然我们在产业链的制造、封装和测试环节,并包括材料、设备、工具和工艺等基础支撑方面,形成了对国外公司的依赖。但是,从芯片设计方面看,从2000年开始,在国家18号文和8个国家级集成电路设计产业化基地促进下,我国芯片设计业实现了高速发展,并出现了华为海思、紫光展锐、汇顶科技等一批优秀芯片设计公司,设计水平已与国际接轨。

从芯片应用方面看,中国芯片进口额连续多年超过了石油和铁矿砂的进口额,芯片成为中国最大宗的进口商品。中国消费了全球约60%的芯片,成为信息技术产业大国。我们的网络、通信、物联网、人工智能、云计算和大数据等高科技产业蓬勃发展。中国芯片设计与芯片应用相结合,完善了国际化芯片技术创新迭代闭环,促进了芯片技术沿着摩尔定律快速发展,为全球芯片产业链完善和技术进步做出了中国贡献。

图2.全球芯片产业链的微笑曲线

但是,我们没有重视制造、封装和测试等产业链环节,自然缺少了对芯片设计业的支撑保障,特别是还有隐藏更深、更基础的技术,包括材料、设备、工具和工艺等。这些弱项为特朗普卡我们芯片产业脖子提供了条件。2018年美国芯片禁运可以使中兴瞬间休克,2019年以来美国对华为的打压从芯片、设备、技术几个层级不断深入,甚至制约全球所有公司利用美国技术为华为提供服务。这是我们放松了基础技术研究,虽然参与了芯片国际化分工协作,但没有向全球产业链贡献自己的杀手锏技术,没有强有力反制技术手段,必然会面临今天的芯片行业危机。

那么,什么才是稳定的没有危机的“国际化分工协作”呢?

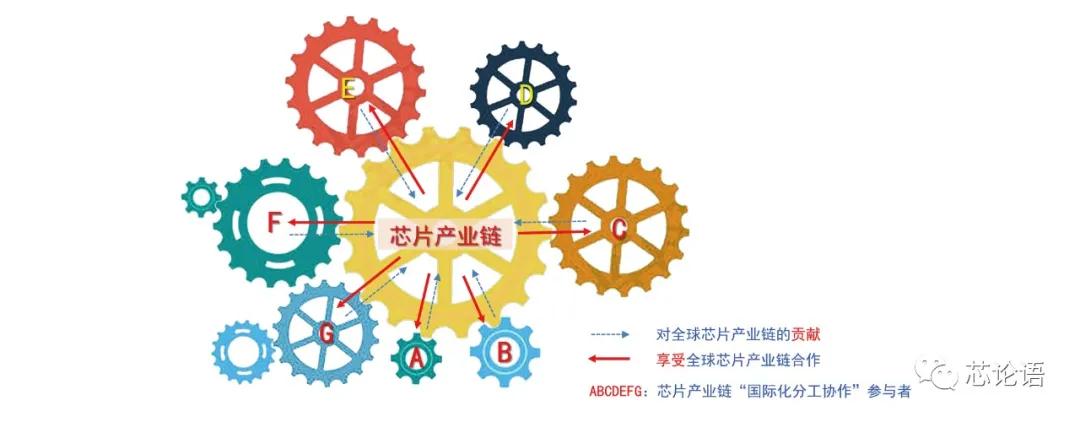

三、理想的国际化分工协作

在科技领域,理想的“国际化分工协作”就是参与者向全球产业链中贡献出自己的杀手锏技术,所有杀手锏技术的组合就是全球产业链,参与者可享受全产业链服务。图3是芯片技术“国际化分工协作”示意图。中间的齿轮象征全球芯片产业链,围绕的齿轮ABCDEFG象征各国参与者,每个参与者向全球芯片产业链贡献自己的杀手锏技术(蓝虚线表示),并享受全球产业链合作与服务(红实线表示)。在各国参与者的推动下,全球化产业链的巨轮将快速运转。如果某国参与者要用自己的杀手锏技术卡其它参与者的脖子,势必要考虑将被技术反制的后果。因此,这种国际化分工协作是稳固的、理想的。

图3.芯片技术“国际化分工协作”示意图

如果没有杀手锏技术贡献,虽然也可以从市场应用环节参与到 “国际化分工协作”中去,也可以享受芯片产业链的合作与服务,但这种“国际化分工协作”是不理想不稳定的,极易被有杀手锏技术的参与者讹诈或卡脖子。更严格地说,这种参与算不上真正意义上的“国际化分工协作”。目前我们芯片产业所处的困境就是深刻的教训。

四、芯片自主可控观点分析

就象关键核心技术买不来、求不来一样,理想的“国际化分工协作”是等不来、求不来的。只有通过重视基础研究和原创性发明创造,我们只要在一两个(甚至多个)技术领域取得国际领先,并以此作为杀手锏技术,参与到国际科技合作中去。这样以来,全球产业链才离不开中国的贡献,“国际化分工协作”才能稳固,中国的高科技发展才能行稳致远。

目前,在如何实现我国芯片产业自主可控的讨论中,有两种较典型的观点。第一种是存在于部分非行业人士中,他们激昂慷慨,斗志高涨,主张什么都自己搞,要补齐所有短板,以应对美国可能与我们全面技术脱钩。第二种是存在于部分行业人士中,因为太了解行业,他们认为技术积累需要较长时间,不是钱多就能解决问题(而且我们的投入强度不一定比国外大),他们认为暴风雨总会过去,国际化分工协作的常态还会回来。

不过,持上述两种观点的人士也都呼吁我们应该更加重视基础研究和源头创新。前者更强调加大研究力度,全面替代国外技术。后者强调加大研究力度,多出原创性技术,但不主张什么都自己搞,希望未来可以继续参与到国际化分工协作中去。

中美是否还能回到以前的合作状态?主动权并不在我们,而是在美方。但是,我们重视了基础研究和源头技术创新,获得了杀手锏技术后,芯片技术国际化分工协作将更有可能早日回来。同时,加强基础研究和源头创新,要采用任正非先生主张的大部队攻城要“集中攻击一点”、“钉钉子”的战术。获得我们的杀手锏技术是关键,是我们参与国际化分工协作的安全保障,也是我们高技术产业由大变强的重要标志。

结语:理想的芯片技术“国际化分工协作”中参与者都有自己的杀手锏技术,因而不会被其它参与者卡脖子。仅以市场应用参与国际合作,严格地说算不上参与了国际化分工协作。我们如果什么都自己搞,虽然可以应对美国与我们全面技术脱钩,但需要大强度的科研投入和相当长的时间积累。我们需要自力更生,更需要加强国际合作。只要我们加强基础研究和源头技术创新,在某些方面取得国际领先的技术,向全球芯片产业链贡献自己的杀手锏技术,就能在“国际化分工协作”中保持稳固地位,中国高科技产业发展的春天将会到来。